かつて百貨店業界に君臨した「そごう」や、巨大流通帝国を築いた「マイカル(旧サティ)」。

子供の頃、CMから流れる曲が今なお耳に残る「パルナス製菓」に「ニノミヤ電気」。

ふと、大阪の街並みを見渡せば、かつてそこにあったはずの看板や、子どもの頃に流れていたはずのメロディがふと消えていることに気づきます。

「商売の神様」が宿ると言われた古の商都・大阪でも、時代の荒波は無慈悲です。

それらは単なる一企業ではなく、大阪人の生活そのものを象徴する存在でした。

しかし、どれほど儲かっていた企業であっても、慢心や戦略の狂いが一度生じれば、崩壊の足音は静かに、しかし確実に忍び寄ります。

それらは単なる過去の記録ではなく、変化の激しい現代を生き抜くための切実な教訓に満ちています。

本記事では、1900年から2020年にかけて、40年以上の歴史を誇りながらも表舞台から去った大阪の「しくじり企業」20社を徹底解説します。

それでは、今はなき有名企業たちの栄枯盛衰の歴史を一緒に辿っていきましょう。

【流通・小売(百貨店・スーパー)】巨大帝国が崩れ去った瞬間

大阪発祥の流通と小売から見ていきましょう。

この業界は、トレンドの波が激しく人の流れに左右されます。

ゆえにその流れに乗れず、旧業態から脱却できなかった企業達が時代の波に飲み込まれていきました。

マイカル(旧サティ):巨大複合施設の先駆者の繁栄と衰退

まず始めは、大阪を代表する流通の雄、「マイカル」です。

一介の衣料品店から巨大帝国を築き上げ、そして崩壊していったプロセスは、まさに「大阪のしくじり」の象徴と言えます。

1. 黎明期:大阪・商人の意地が生んだ「ニチイ」

- 1963年(創業):大阪市北区で、西端行雄氏を筆頭に4人の商人が経営する衣料品店が合併し、「日本衣料販売株式会社(ニチイ)」が誕生しました。

- 1970年代〜80年代:スーパーマーケットチェーンとして急成長を遂げ、近畿圏を中心に店舗網を拡大。庶民の味方として大阪の家庭を支える存在となりました。

2. 全盛期:生活提案型企業「MYCAL」への変貌

- 1988年:社名を「マイカル(MYCAL)」へ変更。

これは「Young and Young Mind Casual Amenity Life」の頭文字をとったものでした。 - 「サティ(SATY)」や「ビブレ(VIVRE)」といった、従来のスーパーとは一線を画す「生活提案型」の店舗を展開。

映画館(マイカルシネマズ)を併設するなど、エンターテインメントと買い物を融合させた手法で一世を風靡しました。

3. 暗転:過剰投資とバブル崩壊の余波

- 1990年代後半:バブル崩壊後も、積極的な店舗展開を継続。

特に地方への巨大モール建設に巨額の資金を投じましたが、これが致命的な重荷となります。 - 有利子負債の膨張:消費の冷え込みとともに、全国に広げすぎた店舗の採算が悪化。

メインバンクである第一勧業銀行(現・みずほ銀行)からの支援も限界に近づいていきました。

4. 終焉:2001年、激震の経営破綻

- 2001年9月14日:資金繰りに行き詰まり、東京地方裁判所に民事再生法を申請しました。負債総額は約1兆1,000億円(グループ連結で約1兆9,000億円)という、当時としては戦後最大の小売業の破綻となりました。

- 大阪のショック:地元・大阪では、慣れ親しんだ「ニチイ」「サティ」の没落に大きな衝撃が走りました。

5. その後:看板の消失

- 2011年:イオンリテールに吸収合併され、会社組織としてのマイカルは完全に消滅しました。

- ブランドの統合:全国の「サティ」はすべて「イオン」へと看板を掛け替え、大阪の街からマイカルの象徴だったロゴマークが姿を消しました。

マイカルの「しくじり」の本質

単なるスーパーから「アメニティ・ライフ」を掲げる高級路線への急転換、そして収益力を無視した過剰な出店戦略が、大阪が生んだ巨大企業の看板を下ろす要因となりました。

そごう:心斎橋発祥、百貨店王国の栄光と挫折

つぎは、大阪・心斎橋を象徴する名門中の名門百貨店、「そごう」の歴史を辿ります。

かつては「日本一の百貨店」を目指した巨人が、なぜその看板を下ろすことになったのか。

その軌跡は、大阪の街の変遷そのものでした。

1. 黎明期:心斎橋で産声を上げた「大和屋」

- 1830年(天保元年):十合伊兵衛が大阪・心斎橋に古着屋「大和屋」を開業したのが始まりです。

- 1919年:株式会社十合呉服店を設立。大阪・心斎橋の地に、当時としては画期的な近代建築の百貨店を構え、大阪のハイカラ文化の象徴となりました。

2. 拡大期:水島廣雄氏による「全国制覇」の野望

- 1960年代〜90年代:1962年に、元日本興業銀行の水島廣雄氏が社長に就任。

「地域一番店戦略」を掲げ、駅前の一等地への出店を加速させました。 - 「十合(そごう)」の由来:社名は創業者の姓に由来しますが、水島体制下では全国各地に別法人として「○○そごう」を設立し、グループを巨大化させていきました。

3. 暗転:バブル崩壊と「多角化」の重圧

- バブル期:地価の上昇を背景に、土地を担保に資金を借り入れ、さらなる出店を繰り返すという「不動産依存型」の経営を強めました。

- 負債の膨張:バブルが崩壊すると地価は暴落。巨額の有利子負債だけが残り、さらに本業の百貨店事業も消費不況で大苦戦を強いられました。

4. 終焉:2000年、戦後最大の経営破綻

- 2000年7月12日:多額の負債を抱え、東京地方裁判所に民事再生法を申請しました。負債総額は約1兆8,700億円に上り、当時の日本における小売業最大の破綻として日本中に激震が走りました。

- 心斎橋本店の悲劇:2005年に新装開店を果たしたものの、客足は戻らず。2009年には「心斎橋本店」としての営業を終了し、隣接する大丸へと売却されることになりました。

5. その後:合併と統合の歴史へ

- 2003年:西武百貨店と持株会社「ミレニアムリテイリング」を設立し、実質的な経営統合を行いました。

- 2009年:株式会社そごう・西武として一本化され、かつての「大阪・そごう」としての独立した法人格は消失しました。

そごう・西武として再スタートを切りましたが、2020年にそごう西神店と西武大津店も閉店、関西地区からそごう・西武の百貨店事業は完全に撤退。

これにより、大阪を発祥とするそごうの店舗は関西地区から消滅することになりました。

現存するそごうは、関東に3店舗

- 千葉店

旧店:1967年3月21日開店。1993年4月業態転換。そごう経営破綻後に閉店。

新店:1993年4月27日開店。 - 横浜店

1985年9月30日開店。

そごう最大の売り上げ規模を誇る店舗。 - 大宮店

1987年3月27日開店。 - 広島店

旧館:1972年2月15日「株式会社廣島そごう」設立。1974年10月10日開店。

新館:設立。1994年4月22日開店。2023年8月31日閉店。

そごうの「しくじり」の本質

「土地神話」を信じ、本業の小売力以上に不動産価値に依存しすぎた拡大戦略が、バブル崩壊という引き潮によって全てを押し流してしまいました。

大阪三越:高麗橋の伝統と「新拠点」への夢

大阪三越は、江戸時代から続く名門中の名門でありながら、激化する百貨店競争の中で独自の生き残り策を見出せず、最終的に百貨店としての名前を大阪から消すことになった「伝統の重み」を象徴する存在です。

1. 黎明期:船場の中心・高麗橋での創業

- 1691年:江戸・日本橋の呉服商、三井高利が高麗橋(大阪市中央区)に呉服店「越後屋」を開業したのが始まりです。

なお、三越は三井の「三」と越後屋の「越」を合わせて屋号としたもの。 - 1904年:日本初の「デパートメントストア宣言」を行い、近代百貨店へと脱皮。大阪三越(高麗橋店)は、商都・大阪の顔として、船場の旦那衆や文化人に愛される最高級の社交場となりました。

2. 全盛期:ルネサンス様式の殿堂

- 1917年:高麗橋にルネサンス様式の豪華な新店舗を建設。屋上のライオン像は、大阪三越の象徴として長く親しまれました。

1917年に東館、1920年には西館が完成。 - 圧倒的な格調:当時の大阪では「北の三越、南の高島屋」と並び称され、流行の発信地として君臨。

戦後も、本物志向の顧客層をガッチリと掴んでいました。

3. 暗転:キタ・ミナミの台頭と「船場」の地盤沈下

- 1970年代〜90年代:大阪の街の中心が、梅田(キタ)や難波(ミナミ)へとシフト。

オフィス街となった船場の高麗橋店は、買い物客の流れから取り残されていきました。 - 収益悪化:JR大阪三越伊勢丹などの新店計画も模索されましたが、既存店舗の赤字が重荷となり、経営は徐々に逼迫していきました。

4. 終焉:2005年、332年の歴史に幕

- 2005年5月5日:経営合理化の一環として、大阪三越(高麗橋店)を閉店しました。332年もの間、大阪の商いの中心地にあり続けた名門の幕引きは、多くの市民に惜しまれました。

- 三越伊勢丹の誕生:2008年に三越と伊勢丹が経営統合。

かつての独立していた「大阪三越」という法人格は、持ち株会社体制の中で消滅しています。

5. その後:JR大阪三越伊勢丹の挫折

- 2011年:梅田のノースゲートビルディングに「JR大阪三越伊勢丹」として華々しく復活しましたが、競合他社との激しい争いに敗れ、わずか数年で大幅縮小。

現在は「ルクア1100(イーレ)」の一部として再編され、百貨店としての展開は終了。

事実上、大阪における「三越」という独自の巨大な看板は姿を消しました。

大阪三越の「しくじり」の本質

歴史が長すぎたゆえに「船場」という発祥の地に固執しすぎてしまい、キタ・ミナミへの消費者流出という構造変化への対応が遅れたことが最大の要因と言えます。

ショッピングセンター池忠:南大阪の胃袋を支えた「いけちゅう」の興亡

南大阪、とくに泉州・泉南エリアにお住まいの方々にとって、最も身近で「しくじり」がショックだった企業といえば、この「ショッピングセンター池忠」かもしれません。

1. 黎明期:岸和田から始まった地域密着の歩み

- 1951年(創業):岸和田市で食肉販売店としてスタートしました。

- 1970年代〜80年代:生鮮食料品を中心としたスーパーマーケット形態へ転換。

「新鮮で良いものを安く」をモットーに、岸和田市、貝塚市、泉佐野市など南大阪エリアにドミナント展開(集中出店)を強めました。

2. 全盛期:大手をも凌駕する「生鮮の池忠」

- 1990年代:地域密着型の強みを活かし、鮮魚の品質に定評があるほか、三田牛や秋田の南部地鶏など産地から直接取寄せ、こだわりの精肉で絶大な支持を獲得。

大手スーパーが進出しても「魚だけは池忠で買う」という熱烈なファンを多く抱えていました。 - ピーク時:南大阪を中心に10店舗以上を展開。

地域を代表する有力スーパーへと成長を遂げました。 - 2001年:新たな業態を目指しネットスーパー事業を開始。

2001年8月期の決算では、最高売上高となる125億円をたたきだした。

3. 暗転:激化する価格競争と経営の歪み

- 2000年代後半:近隣に大型ショッピングモールや格安ディスカウントストア、さらには大手ドラッグストアが次々と進出。

生鮮三品(精肉・鮮魚・青果)の強みだけでは、日用品を含めたトータルな価格競争に抗うのが難しくなっていきました。 - 経営の不透明さ:売上の低迷を補うための過剰な資金繰りや、経営陣を巡るトラブルなども噂され、徐々に資金繰りが悪化。

4. 終焉:2010年、突如訪れた幕引き

- 2010年9月29日:事前の予兆がほとんどないまま、全店舗の営業を突如停止し、自己破産を申請しました。

- 地域への衝撃:負債総額は約21億円。

翌朝、買い物に訪れた近隣住民が店舗に貼られた「破産」の紙を見て呆然とする姿が報じられるなど、地域コミュニティに大きな爪痕を残しました。

5. その後:消えた「オレンジの看板」

- 跡地の変遷:岸和田や泉佐野にあった店舗跡地は、現在は他のスーパー(万代など)やドラッグストア、住宅地へと姿を変えています。

- 語り継がれる記憶:破綻から15年近く経った今も、南大阪のSNSや掲示板では「池忠の肉は良かった」「あの独特の雰囲気が懐かしい」と、地域のランドマークとして語り継がれています。

池忠の「しくじり」の本質

地元密着・高品質という強みがあったものの、大手資本の物量作戦と流通の近代化に対応するための「経営の透明化」や「デジタル化」が遅れ、資金のショートを招いた典型的な地方スーパーの悲劇と言えます。

【製造・メーカー】かつて世界を席捲した猛者たち

モノづくりの街で生まれた企業達。

代表企業としてPanasonicがあります。

その流れを汲んだ企業達が大阪で生まれ、世界の舞台で活躍しています。

ただし、この業界でも世の流れについていけなかった企業は衰退し、やがてその名を消されていきました。

三洋電機:独創技術と「兄弟会社」ゆえの悲劇

三洋電機(SANYO)は、大阪府守口市に本拠を置き、かつてはパナソニック、シャープと並んで「関西家電三羽ガラス」と称された巨大メーカーでした。

技術力に定評がありながら、なぜ「消滅」という道を辿ったのでしょうか。

1. 黎明期:松下電器からの独立と「サンヨー」の誕生

- 1947年(創業):松下幸之助氏の義弟である井植歳男氏が、松下電器(現パナソニック)から自転車用ランプの製造権を譲り受け、守口市で個人商店としてスタートしました。

- 1950年:三洋電機株式会社を設立。「三洋」という名は、太平洋・大西洋・インド洋をまたにかけて活躍するという雄大な志が込められていました。

2. 成長期:シロモノ家電の王者へ

- 1953年:日本初の噴流式洗濯機を発売し、爆発的ヒットを記録。洗濯機、冷蔵庫、テレビの「三種の神器」普及の牽引役となりました。

- 独自路線の開拓:1970年代以降は太陽電池や二次電池(充電池)などのエネルギー事業に注力。

後に世界シェアトップとなる「エネループ(eneloop)」を生み出すなど、「電池の三洋」としての地位を確立しました。

3. 暗転:不祥事と経営戦略の迷走

- 2004年:新潟県中越地震により、主力工場である新潟三洋電子(半導体製造)が甚大な被害を受けます。

地震保険に未加入だったため、500億円を超える損失を計上する事態に。

これが原因で、経営の屋台骨が揺らぎ始めます。 - 不正会計問題(2007年):過去の決算における不適切な会計処理が発覚。

紙面でも大々的に取り上げられ、創業家出身の会長が退任するなど、ブランドイメージが失墜し、経営再建を余儀なくされました。 - デジタル家電の敗北:デジカメや携帯電話事業で一時的な成功を収めるも、世界規模の価格競争に巻き込まれ、収益力が低下。

全自動洗濯乾燥機の発火事故などをうけ、リコールと返金対応、など白物家電でも信用を失う出来事がありました。

同時に、海外のメーカーが進出したことで白物家電の売り上げが低迷、電池事業以外の赤字が膨らみました。

4. 終焉:2011年、パナソニックによる吸収

- 2008年:パナソニックが三洋電機の買収を発表。

かつての「本家」が「分家」を救済・吸収する形となりました。 - 2011年:パナソニックの完全子会社となり、上場廃止。

- ブランドの消滅:2012年以降、国内外の製品ロゴが順次「Panasonic」へと掛け替えられ、一部の事業(アクアなど)は中国メーカーに売却されました。

これにより、長年親しまれた「SANYO」の文字は、市場から姿を消しました。

5. その後:技術の「魂」だけが残る

- エネループの継続:製品自体は非常に優秀だったため、ブランド名は「Panasonic」に変わりましたが、現在も世界中で愛用され続けています。

- 本社跡地:守口市の旧本社跡地は、現在はパナソニックの拠点や市役所、商業施設に姿を変えており、大阪・守口が「家電の街」であった記憶を留めています。

三洋電機の「しくじり」の本質

電池や太陽光パネルといった「デバイス技術」では世界一を誇りながら、それを活かした「最終製品」のマーケティングや収益化で競合に競り負けたこと、そして不祥事による信頼失墜が、名門消滅の決定打となりました。

オンキヨー:音への執念と、スマホに奪われた王座

オンキヨーは、かつて大阪市に本拠を置いた日本を代表する老舗オーディオメーカーでした。

ピュアオーディオ(純粋な音楽鑑賞)にこだわり続け、世界中の音楽ファンに支持されましたが、デジタル化とスマホ普及という巨大な時代のうねりに飲み込まれていきました。

1. 黎明期:大阪で生まれた「音」の開拓者

- 1946年(創業):松下電器産業(現パナソニック)でスピーカー製造工場の工場長をしていた五代武氏が独立し、「大阪電気音響社」として設立しました。

同年に、社名を「株式会社大阪電気音響社」に改める。 - 1947年:再度、社名を「大阪音響株式会社」に社名を変更。

- 1948年:オンキヨー・スピーカー第1号を発売。

「感度が良く、丈夫で、いい音」という評判で人気を集めます。

社名の通り「音響(オンキョウ)」の技術で勝負する姿勢を鮮明にしました。

2. 全盛期:世界のオーディオファンを魅了

- 1970年代〜90年代:1971年にオンキヨー株式会社に社名変更。

アンプやスピーカー、さらにはCDプレイヤーなどで「ONKYO」ブランドを確立。

原音に忠実な音作りが評価され、海外市場でも高いシェアを誇りました。 - 多角化の成功:PC(パソコン)事業にも参入し、2007年には高音質なサウンドボードを搭載した「ソーテック(SOTEC)」の買収など、デジタルと音の融合を模索しました。

3. 暗転:スマホ登場と音楽スタイルの激変

- 2010年代:iPhoneをはじめとするスマートフォンの普及により、消費者の音楽鑑賞スタイルが「据え置き型コンポ」から「持ち歩くデジタル音源」へ急激に移行しました。

- 市場の縮小:高級オーディオ市場がニッチ化し、主戦場だったホームシアターやミニコンポの需要が激減。

さらに配信サービスの台頭で「物理メディア(CD)」を聴く習慣そのものが失われていきました。

4. 終焉:2022年、名門の破産

- 2019年:2月、当初の黒字見込みから8億円の赤字へ下方修正。

同年5月、ホームAV事業を米国のSound United社に80億円で売却する旨で基本合意していたが、同年10月に中止を発表。

営業債務の支払いに遅延が生じ、生産の縮小と停止をせざるを得ない状況に陥る。 - 2021年:ジャスダック上場廃止。

ホームオーディオ事業(ONKYOブランド等)をシャープと米ヴォックスx(VOXX)の共同出資会社へ売却。 - 2022年5月13日:オンキヨーホームエンターテイメント(旧オンキヨー)が、自己破産を申請。

負債総額は約31億円でしたが、債務超過の状態から抜け出すことができませんでした。

5. その後:ブランドは継承されるも「大阪のオンキヨー」は消滅

- ブランドの存続:現在はシャープ系の合弁会社が「ONKYO」ブランドの製品開発を引き継いでいます。

- 大阪の拠点の消滅:かつて寝屋川市などにあった巨大な開発拠点は整理され、創業の地・大阪からオンキヨーという独立した「企業体系」は失われました。

オンキヨーの「しくじり」の本質

「音質」という本質的な価値にこだわりすぎたあまり、Spotifyのようなサブスクリプションやスマホという「便利さ・携帯性」を優先するライフスタイルの変化に、経営の舵を切るタイミングが遅れてしまったことが最大の要因です。

船井電機:低価格戦略で世界を制した「世界のフナイ」の栄光と瓦解

船井電機(FUNAI)は、大阪府大東市に本社を置き、「世界のフナイ」として北米市場を席巻したテレビメーカーでした。

圧倒的なコスト競争力で頂点に立ちながら、晩年は経営体制の混乱により、2024年に突如として幕を閉じることとなった企業です。

1. 黎明期:ミシンの卸商から家電メーカーへ

- 1951年(創業):船井哲良氏が大阪市でミシンの卸問屋「船井ミシン」を創業しました。

- 1959年:船井電機工業株式会社を設立し。

トランジスタラジオの製造に乗り出します。 - 1961年:船井電機株式会社を設立。

トランジスタラジオをいち早く海外市場、特に北米への輸出に注力しました。

2. 全盛期:北米市場の覇者、「世界のフナイ」

- 1980年代〜2000年代初頭:1980年にはブラウン管テレビや生活家電の分野に進出。

徹底したコストダウンと、ウォルマートなどの巨大流通チェーンとの直接取引により、北米のテレビ・ビデオ市場でトップシェアを争うまでになりました。 - フナイ・プロダクション・システム(FPS):トヨタの生産方式を独自にアレンジした生産管理システムにより、「安くて壊れない」製品を大量供給。2000年には東証・大証一部に上場を果たしました。

3. 暗転:デジタル化の荒波と創業者の去去

- 2010年代:韓国・中国メーカーとの激しい価格競争により、かつての武器だった「低価格」の優位性が消失。テレビ市場全体の収益性が悪化しました。

- 迷走する国内戦略:2017年にヤマダ電機と独占販売契約を結び国内回帰を図りますが、かつての勢いを取り戻すには至りませんでした。

- 屋台骨の喪失:2017年、カリスマ創業者・船井哲良氏が死去。

求心力を失った経営陣は、深刻な迷走を始めます。

4. 終焉:2024年、買収後の「謎」に包まれた破産

- 2021年:出版・広告会社の「秀和システム」傘下に入り、非上場化。経営再建を目指すはずでしたが、その後、不可解な役員交代や多額の資金流出が続きました。

- 2023年:脱毛サロン運営の株式会社ミュゼプラチナムを買収。

別業態での収益獲得を図るも、約22億円の債務の支払いが滞る事態が発生、船井電機の株式に対して仮差押えの決定を受けている。 - 2024年10月24日:東京地裁より破産手続き開始決定を受けました。負債総額は約461億円。

- 衝撃の幕引き:給与振込日に突然の破産告知、全従業員解雇という異例の展開は、かつての名門の終焉としてあまりに凄惨なニュースとして報じられました。

5. その後:大阪のものづくりの「光と影」

- 技術の散逸:大東市の本社や工場、長年培われたディスプレイ技術の行方は不透明なままです。

- 教訓:カリスマ経営者が一時代を築いたビジネスモデルがいかに脆いか、そして「創業後のガバナンス(企業統治)」がどれほど重要かを物語る、大阪経済界にとって極めて重い事例となりました。

- 承継:2025年7月、週和システムの破産手続き開始を受け、船井電機の北米向けテレビ部門を中国系企業の「スカイワース」が事業を引き継ぐことを発表しています。

船井電機の「しくじり」の本質

コスト競争力という唯一の武器をアジア勢に奪われた後の「次の一手」を欠いたこと、そして創業者の死後に経営の透明性が完全に失われ、外部資本によって企業価値が毀損されたことが、最悪の形での倒産を招きました。

フーセンウサギ:子供服の王者が歩んだ栄光と挫折

大阪の子供服界の雄として、三世代にわたって親しまれた「フーセンウサギ」。

その栄光から、静かで衝撃的な幕引きまでの軌跡を時系列でまとめました。

1. 黎明期:戦後大阪で産声を上げた「子供服の先駆け」

- 1921年(創業):戦後の混乱が残る中、大阪でベビー・子供服の製造卸として創業しました。

- 1951年:法人化。

当時は「子供服」という独立したジャンルが未成熟な時代でしたが、いち早くブランド化に乗り出しました。 - ブランドの確立:自社キャラクター「フーセンウサギ」を冠し、品質の高さで大阪の母親たちの信頼を勝ち取っていきました。

2. 全盛期:百貨店の「顔」として君臨

- 1970年代〜90年代:全国の主要百貨店に店舗を構え、「子供服ならフーセンウサギ」と言われるほどの高級ブランドとしての地位を不動のものにしました。

- 「CELEC(セレク)」の成功:最高級ベビーウェアブランドとして展開。

産着の品質に徹底的にこだわり、出産祝いの定番として全国で愛されました。 - ライセンス事業の展開:海外ブランドとの提携も進め、多様なニーズに応える体制を築き上げました。

3. 暗転:少子化と「ファストファッション」の猛攻

- 2001年:最高売上高である約266億を計上しています。

- 2006年:ポラリス・キャピタル・グループの割り当て増資契約を締結、7月には100%子会社化。

わずか5年で、経営体制を刷新する決断を迫られていました。 - 2000年代:少子化の影響で市場が縮小。さらにユニクロやH&Mといった低価格・高機能なファストファッションが台頭し、百貨店ブランド全体の地盤沈下が始まりました。

- 過剰在庫と収益悪化:高級路線を維持しようとするあまり、消費者の「普段着にお金をかけない」というスタイルへの変化に対応が遅れ、不良在庫が経営を圧迫し始めました。

- 経営再建の模索:2010年代に入り、投資ファンドの支援を受けるなどして立て直しを図りましたが、抜本的な収益改善には至りませんでした。

4. 終焉:2013年、60年以上の歴史に幕

- 2013年10月15日:資金繰りが行き詰まり、大阪地裁へ自己破産を申請しました。

- 衝撃の連鎖:負債総額は約30億円。

長年親しまれた老舗の突然の倒産は、大阪の繊維業界のみならず、多くの子育て世代に大きなショックを与えました。 - ブランドの散逸:その後、一部のブランド権利は他社へ譲渡されましたが、大阪の「フーセンウサギ」としての組織は完全に消滅しました。

しくじりポイントのまとめ

- 「お出かけ着」需要の激減への対応遅れ

消費者が「安くて良いもの」を普段着に選ぶ時代になった際、高級百貨店ブランドという自負が変化への足かせとなりました。 - ギフト依存のビジネスモデル

少子化で「子供の数」が減る中、出産祝いという一度きりの需要に頼りすぎ、日常的なリピート購入を逃してしまいました。 - 過剰な在庫管理とコスト構造

多品種少量の高級路線を維持しながら、固定費や在庫リスクをコントロールできず、資金繰りを圧迫する結果となりました。

シルバーオックス:肌着の老舗が直面した激動のドラマ

シルバーオックス株式会社は、大阪市中央区に本社を置いていた老舗アパレルメーカーです。

特に「肌着・靴下」の分野で、関西の家庭では非常に高い知名度を誇りました。

時代の変化に翻弄されたその軌跡をたどります。

1. 黎明期:船場が生んだ「靴下の名門」

- 1941年(創業):大阪・船場で靴下の製造卸としてスタートしました。

- 1948年:法人化し「内外衣料製品株式会社」として発足。

戦後、国民の生活が整い始める中で、生活必需品である肌着や靴下で着実に基盤を築きました。 - ブランドの誕生:1970年代には、現在も記憶に残る「シルバーオックス(SILVER OX)」をメインブランドに据え、信頼の品質を売りに全国へ展開しました。

2. 全盛期:多角化と「キャラクター戦略」の成功

- 1980年代〜90年代:肌着だけでなく、人気アニメキャラクターを起用した子供用インナーや、ライセンスブランドの展開で爆発的なシェアを誇りました。

- 上場と拡大:1991年には大阪証券取引所(現・東京証券取引所)に上場。

スーパーや量販店の肌着売り場には、必ずと言っていいほど「牛のマーク」のロゴが並んでいました。

3. 暗転:デフレの波と海外生産の遅れ

- 2000年代前半:経済の低迷から賃金が上がらず、デフレが深刻化しました。

この時期は、ユニクロに代表される「製造小売業(SPA)」が台頭。

圧倒的な低価格と品質のバランスを打ち出す新勢力に、既存の卸売中心のビジネスモデルが根底から揺さぶられました。 - 生産拠点の葛藤:安価な海外製品との価格競争に勝つため、生産拠点の海外移転を急ぎましたが、品質維持とコスト削減のバランスに苦しみ、収益性が急激に低下しました。

4. 終焉:2009年、100年の歴史に幕

- 2009年1月:世界的な金融危機(リーマン・ショック)後の消費冷え込みが追い打ちをかけ、民事再生法の適用を申請しました。

- 不祥事の影:再建を目指す過程で、粉飾決算などの不適切な会計処理も発覚。

企業の信頼性は致命的なダメージを受けました。 - 消滅:スポンサー企業による事業譲渡などを経て、創業から100年を超えた名門としてのシルバーオックスは、その歴史を閉じました。

しくじりポイントのまとめ

- SPA(製造小売)への対応の遅れ

問屋(卸売)としての強みが、中間マージンをカットして消費者に直接販売するSPA勢力に対し、価格面での弱点に変わってしまいました。 - ブランドの「コモディティ化」

「シルバーオックス」というブランドが、安心感はあるものの、若年層や新しい消費層にとって「選ぶ理由」になるほどの魅力を維持できませんでした。 - ガバナンスの崩壊

苦境を隠すための不適切な会計処理は、再建のチャンスさえも自ら潰してしまう結果となりました。

大阪書籍:教育現場の主役が辿った、あまりに重い幕引き

大阪書籍は、かつて大阪市東成区に本社を置いていた、教科書発行部数で全国トップクラスを誇った名門出版社です。

「教育の大阪」を支えた巨人がなぜ倒産に至ったのか、その軌跡をまとめます。

1. 黎明期:官民一体で生まれた「教科書の殿堂」

- 1909年(創業):大阪府などの出資を受け、官民共同の形で設立されました。

- 1923年:関東大震災の影響で関東地方の出版業界が麻痺するなか、教科書の出版の委託印刷を行った。

- 1955年:教科書印刷に加え、商業印刷も開始。

- 教育の標準化:義務教育の普及とともに、質の高い教科書を安定供給する役割を担い、大阪のみならず全国の教室でその名が知られるようになりました。

2. 全盛期:教科書シェアトップクラスへの飛躍

- 1970年代〜90年代:小学校の算数や国語、中学校の英語など、主要科目の教科書で高い採択率を記録。

- 多角化の成功:教科書以外にも、学習参考書や一般書、さらには教育用ソフトウェアの開発にも着手し、教育出版の総合メーカーとして黄金時代を築きました。

3. 暗転:採択率の低下と「デジタル投資」の誤算

- 2000年代前半:教科書採択を巡る競争が激化。主力の小学校算数などで大手他社にシェアを奪われ、収益の柱が揺らぎ始めました。

- ITバブルの余波:教育のデジタル化を見越し、eラーニング事業などに巨額の投資を積極的に行います。

しかし、当時の学校現場のインフラ整備が追いつかず、期待した収益を上げられませんでした。 - 少子化の加速:市場そのものが縮小する中、高コストな教科書改訂作業が経営を徐々に圧迫していきました。

4. 終焉:2008年、創業100年を前にした破綻

- 2007年:6月に社長が交代しました。

それと同時に不動産事業に手を出し多額の資金が流出。

会社に無断で13億円の手形を振り出し、その他も含めると、不正会計額が23億円になる。 - 2008年6月:資金繰りに行き詰まり、東京地裁へ民事再生法を申請しました。

負債総額は約64億円。 - 破産への移行:再建を模索したもののスポンサー選定が難航し、最終的には破産手続きへと移行しました。

- 事業の継承:教科書の発行権などは日本文教出版へ譲渡されましたが、大阪書籍としての100年近い歴史はここで途絶えました。

しくじりポイント

- 「採択率」に依存した収益構造の危うさ:数年に一度の教科書採択の結果で経営が激変するハイリスクな構造に対し、第2の収益の柱を確立できませんでした。

- デジタル投資のタイミングと市場の乖離:将来を見据えた投資も、顧客(学校現場)の準備が整っていなければ、ただの資金流出になってしまうという厳しい現実です。

- 少子化という「確実な未来」への対策不足:市場が右肩下がりになることが分かっている中で、組織をスリム化し、収益性の高い分野へシフトする決断が遅れました。

- ガバナンスの甘さ:社長自ら背任行為に及んだことは、内部統制の欠如がもたらした悲劇といえます。

なぜ、そのような社長を選んだのか?問題はそこにもあります。

【飲食・食品】大阪の食文化を支えたシンボルたち

大阪の食文化は個性的で独特。

「安い・うまい・人情」が全て揃った庶民的な最強グルメ文化です。

ここでは、そんな大阪人の胃袋を支え、役目を終えた企業を紹介します。

くいだおれ:道頓堀の象徴が選んだ「潔い」幕引き

道頓堀のシンボルとして、半世紀以上にわたり大阪の「顔」を務めた「くいだおれ」。

実は、会社としての「くいだおれ」は2008年に飲食事業から撤退しており、その決断は大阪商人の潔さを象徴するものでした。

1. 黎明期:戦後復興の灯をともした「くいだおれ」の誕生

- 1949年(創業):創業者・山田六郎氏が、戦後の焼け野原だった道頓堀に「大阪名物くいだおれ」を開店しました。

- 多層階経営の先駆け:1階は食堂、2階は居酒屋、3階は日本料理店、4~8階が割烹(お座敷)といった具合に、1つのビルで多様なニーズに応える「総合レストラン」の形態を確立しました。

- くいだおれ太郎の登場:1950年、客寄せのために「くいだおれ太郎」(正式な名前はない)を設置。

その独特の風貌はすぐに街の名物となりました。

2. 全盛期:大阪観光の聖地へ

- 1970年〜90年代:大阪万博などを経て、くいだおれは「大阪に来たらここで写真を撮り、ここで食べる」という、全国的な観光ルートのハブとなりました。

- 独自の多角化:単なる飲食店にとどまらず、オリジナルグッズの販売や、太郎がテレビ番組に出演するなど、キャラクタービジネスでも成功を収めました。

3. 暗転:時代の変化と「名物ビル」の限界

- 2000年代:道頓堀周辺の再開発が進み、外食の選択肢が爆発的に増加。

個性の強い専門店や低価格チェーンが台頭する中、「何でもある総合食堂」というスタイルが、逆に個性を失わせる要因となりました。 - 建物の老朽化と継承問題:創業以来のビルは老朽化が進み、耐震改修やバリアフリー化に巨額の費用が必要となりました。

また、時代のニーズに合わせた業態転換も急務となっていました。

4. 終焉:2008年、破綻前の「自主閉店」という決断

- 2008年4月:経営不振や建物の老朽化を理由に、同年7月をもって閉店することを発表しました。

- 「くいだおれ」のブランド維持:倒産(破綻)して全てを失うのではなく、債務超過に陥る前に「自主閉店」を選択。

これにより、くいだおれ太郎の著作権やブランドを守ることに成功しました。 - 現在:飲食店としての「くいだおれ」は消滅しましたが、ビル名は残り、くいだおれ太郎は今も道頓堀のアイコンとして、ライセンスビジネスや観光PRで活躍し続けています。

しくじりポイント(あえて言うなら…)

- 「総合レストラン」の賞味期限切れ

「1階から8階まで何でも食べられる」というモデルが、専門特化を求める現代の消費者のニーズとズレてしまった。 - 建物維持コストの増大

一等地の自社ビル経営において、老朽化対策と収益性のバランスが取れなくなった。 - ブランドの「アイコン化」への偏重

「太郎」が有名になりすぎた一方で、肝心の「料理」や「体験」のアップデートが二の次になってしまった。

船場吉兆:名門の誇りと「偽り」の代償

日本を代表する名門料亭「吉兆」ののれん分けとして誕生しながら、前代未聞の不祥事によってその歴史を閉じた「船場吉兆」。

多くの波紋を呼んだ事件は、大阪のみならず、日本の食文化の信頼を揺るがすほどの衝撃を与えました。

1. 黎明期:名門「吉兆」からの独立

- 1991年(創業):吉兆の創業者・湯木貞一氏の三男である湯木正二氏が、大阪市中央区で「吉兆」から分社独立し、株式会社船場吉兆を設立しました。

- ブランドの継承:湯木貞一氏が築き上げた「世界一の料理店」という自負と技術を受け継ぎ、大阪・船場という一等地で最高級の懐石料理を提供し始めました。

2. 全盛期:デパ地下進出とブランドの全国区化

- 1990年代後半〜2000年代初頭:本業の料亭経営に加え、百貨店(デパ地下)での惣菜や菓子の販売に注力。

このとき福岡にも進出し、福岡店のほかにも博多大丸と提携して商品を販売していました。 - 多角化の成功:高級イメージを活かした物販事業は極めて収益性が高く、船場吉兆の名は大阪だけでなく全国の消費者に「信頼の高級ブランド」として浸透しました。

3. 暗転:相次ぐ「偽装」の発覚と世間を凍りつかせた会見

- 2007年10月:菓子類の賞味期限改ざん、およびラベルの張り替えが発覚しました。

- さらなる不祥事:続いて、牛肉の産地偽装(但馬牛を松阪牛と表記するなど)が明るみに出ました。

- 「記者会見」:2007年12月、謝罪会見に臨んだ女将が、隣に座る長男(取締役)に回答を小声で指示する姿がマイクに拾われ、その異様な「ささやき女将」の光景が連日メディアで報じられました。

4. 終焉:2008年、信頼回復ならず破綻へ

- 2008年1月:再建を目指し営業を再開しましたが、同年5月に「客の食べ残しの再提供(使い回し)」が発覚しました。

- 2008年5月28日:信頼は完全に失墜し、大阪地裁へ自己破産を申請しました。負債総額は約8億円。

- 歴史の幕引き:創業者の湯木貞一氏が守り抜いた名門料亭「吉兆」ののれんの一つが、完全に消滅した瞬間でした。

しくじりポイント

- ブランドへの「甘え」と慢心

「吉兆」という看板があれば何をやっても許される、客は気づかないという、顧客を軽視した慢心がすべての不祥事の根源でした。 - 歪んだ「家長的」なガバナンス

女将が絶対的な権力を持ち、現場の不正を止めるどころか主導してしまうという、閉鎖的な同族経営の負の側面が露呈しました。 - 「誠実さ」を欠いた危機管理

不祥事発覚後の隠蔽体質や、あの「ささやき会見」に見られるような、世間の感覚との致命的なズレが、再建の道を自ら閉ざしました。

バーガーシティ:格安バーガーで天下を狙った「大阪の野心」

「100円バーガー」の先駆けとして、かつて大阪の至る所で見かけた「バーガーシティ」。

マクドナルドがまだ高嶺の花だった時代、大阪の学生やサラリーマンの胃袋を支えた格安チェーンです。

なぜ、倒産したのか?その軌跡をたどります。

1. 黎明期:大阪から始まった「100円の衝撃」

- 1980年代初頭(創業):大阪豊中市に本社を構え、ハンバーガーチェーンとしてフランチャイズ展開を開始しました。

- 破格のプライス:当時、マクドナルドやロッテリア、モスバーガーが、ハンバーガーを1個が200円〜300円で販売していた時代に、「100円バーガー」を武器に市場へ殴り込みをかけました。

- 独自のフランチャイズ戦略:小規模な店舗でも営業可能なパッケージを開発。駅前や商店街のわずかなスペースに、次々とオレンジ色の看板が立ち並びました。

2. 全盛期:日本一の店舗数を目指した爆発的拡大

- 1980年代後半〜90年代前半:関西圏を中心に店舗数は急増。

狭い敷地でも出店できるという謳い文句でフランチャイズ店を増やし、ピーク時には全国で数百店舗を展開する規模にまで成長しました。 - 多様なメニュー:100円のレギュラーバーガーだけでなく、テリヤキやフィッシュ、さらにはライスバーガーなど、当時のトレンドを貪欲に取り入れたラインナップを誇りました。

- CMと知名度:関西ローカルでの露出も多く、あの独特のフォントとロゴマークは大阪の風景の一部となりました。

3. 暗転:マクドナルドの「平日半額」という死神

- 1990年代後半:マクドナルドが「平日半額」や「サンキューセット」などの猛烈な値下げ攻勢を開始。

バーガーシティの最大の武器であった「安さ」の優位性が完全に消滅しました。

また、スーパー店内などでミニ店舗を拡大により、省スペース運営を謳ったフランチャイジ―へのアプローチも効力を失っていきました。 - クオリティとブランド力の差:価格が並んだとき、消費者はナショナルブランドの品質とサービスを選びました。個人経営に近いフランチャイズ店が多く、接客や店舗の清潔感にバラつきがあったことも、顧客離れに拍車をかけました。

- 資金繰りの悪化:急拡大による過剰な出店コストと、売上減によるロイヤリティ収入の激減が、本部の経営を直撃しました。

4. 終焉:1998年、連鎖倒産の果てに

- 1998年:運営母体であった株式会社バーガーシティが不渡りを出して経営破綻しました。

- 看板の消失:本部が倒産したことで、多くのフランチャイズ店が看板を下ろすか、個人店への転換を余儀なくされました。

- 夜逃げ同然:倒産に先立って加盟店に連絡もなく、また倒産後は補償金の支払いもなかったため、「夜逃げ」などと非難が相次ぎました。

バーガーシティ サンロード店

兵庫県豊岡市日高町日置22-13

営業時間:11時~19時

しくじりポイント

- 「価格」のみを唯一の武器にする危うさ

圧倒的な資本力を持つ王者が同じ価格帯に降りてきたとき、低価格戦略のみの企業は対抗手段を失います。 - フランチャイズ管理の難しさ

急速な拡大を優先するあまり、個々の店舗のクオリティコントロールが疎かになり、ブランド全体への信頼感が低下してしまいました。 - 付加価値(体験)の欠如

「安く空腹を満たす場所」以上の価値を提示できなかったことが、デフレ時代の生存競争を勝ち抜けなかった要因となりました。

【 サービス・娯楽】生活に彩を加えた記憶の遺産

大阪では多くのサービスや娯楽施設が時代と共にその役目を終えています。

ここでは、今はなき懐かしいサービスや娯楽施設を紹介していきます。

フェスティバルゲート:新世界に現れた「近未来の廃墟」の正体

大阪・新世界の風景を一変させ、そして短期間で姿を消した「フェスティバルゲート」。

行政が主導した「夢の跡」が、なぜわずか10年余りで崩壊したのか、その軌跡をたどります。

1. 黎明期:バブルの余熱が生んだ「都市型立体遊園地」

- 1997年(開業):大阪市交通局の市電保存館跡地に、総工費約500億円を投じて誕生しました。

- 斬新なコンセプト:ビルの中をジェットコースターが駆け抜ける、世界でも類を見ない「都市型立体遊園地」として注目を浴びました。

- 新世界の変貌:古き良き下町の風景が残る新世界に、突如として近未来的な巨大構造物が現れたことは、当時の大阪にとって大きな期待の表れでした。

2. 全盛期:初年度の熱狂と「新名所」の誕生

- 1990年代後半:開業初年度には、年間800万人を超える入場者を記録しました。

- 多角的な展開:遊園地だけでなく、シネマコンプレックスや飲食店、ゲームセンターが融合した、大阪の新しいデートスポットや観光の目玉として君臨しました。

3. 暗転:USJの登場と「リピーター不在」の罠

- 2001年:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が開業。

大阪のレジャー需要を根こそぎ奪われる形となりました。 - 構造的な限界:立体型ゆえに新アトラクションの導入が難しく、「一度行けば満足」という層を繋ぎ止めるリピーター戦略が皆無でした。

- テナントの撤退:入場者数の激減に伴い、飲食店などのテナントが次々と撤退。

館内は次第に「シャッター通り」のような寂しさを漂わせ始めました。

4. 終焉:2009年、巨額赤字の果ての解体

- 2004年:運営会社が民事再生法を申請し、事実上の経営破綻となりました。

- 2007年:アトラクションの営業が終了。

- 2009年:施設全体が完全に閉鎖され、その後解体されました。

- 現在:跡地には現在、大手パチンコ店「マルハン」やドン・キホーテが入り、かつての夢の跡は完全に上書きされています。

しくじりポイント

- 「官製ビジネス」の硬直性

一度決まった計画を変更しづらい行政主導のプロジェクトが、USJという強力な競合の出現や、レジャー需要の変化に柔軟に対応できませんでした。 - 拡張性のないハードウェア設計

立体型という特殊な構造が災いし、最新技術を取り入れたアトラクションの入れ替えが物理的に不可能だったため、飽きられるのが早かったこと。 - ターゲット設定の曖昧さ

「お洒落な若者向け」を目指しながら、立地はコテコテの新世界。周辺環境とのシナジー(相乗効果)を生み出せず、浮いた存在になってしまったこと。

エキスポランド:万博の熱狂から、信頼の失墜による終焉まで

エキスポランドは、1970年の大阪万博の「遊びの象徴」として誕生し、長年関西を代表する遊園地として君臨しました。

しかし、一つの悲劇的な事故をきっかけに、信頼と歴史が崩れ去ることとなりました。

1. 黎明期:1970年大阪万博とともに誕生

- 1970年(開園):日本万国博覧会(大阪万博)の開催に合わせて、そのアミューズメントゾーンとして開園しました。

- 万博の遺産:万博終了後も、広大な万博記念公園内にある遊園地として営業を継続。

- 関西屈指の規模:最新鋭のコースターや大型観覧車を次々と導入し、関西の家族連れやカップルにとっての「定番」スポットとなりました。

2. 全盛期:絶叫マシンの聖地として君臨

- 1990年代:立ち乗りコースター「風神雷神II」や、当時世界最長クラスの「オロチ」など、スリルを求める若者をターゲットにした大型投資を積極的に行いました。

- 高い集客力:USJが開業するまでは、関西のレジャー施設として圧倒的な集客力を誇り、春休みや夏休みには数時間の待ち時間が出るほどでした。

3. 暗転:2007年、信頼を根底から揺るがした脱線事故

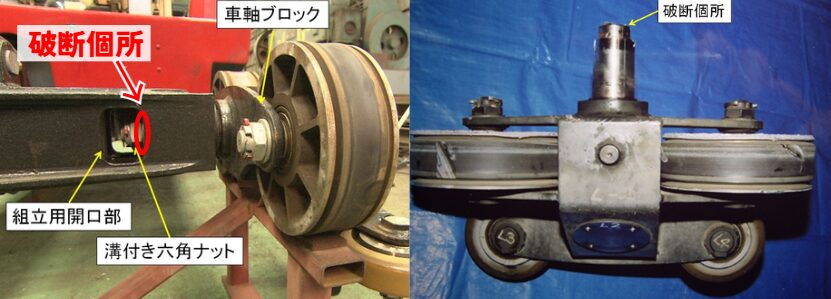

- 2007年5月5日:ゴールデンウィークの真っ只中、22名を乗せたコースター「風神雷神II」が走行中に脱線し、死傷者(1名死亡・21名負傷)を出すという凄惨な事故が発生しました。

- ずさんな管理の露呈:その後の調査で、車軸の金属疲労や、数年にわたり一度も解体点検が行われていなかったという驚愕の管理実態が明るみに出ました。

- 長期休園と客離れ:3か月後に営業を再開するも、客足は休園前の2割にとどまり、安全管理体制への不信感から閑古鳥が鳴く状態が続きました。

4. 終焉:2009年、再生ならず閉園

- 再休園へ:客足は戻らず、2007年に12月から休園状態に入ります。

- 2008年10月:事故の影響による急激な入場者減少で、民事再生法の適用を申請しました。

- 2009年2月:再建のパートナーが見つからず、民事再生手続きを廃止し、事実上の倒産(閉園)となりました。

- 現在:跡地は再開発され、現在は大型複合施設「EXPOCITY(エキスポシティ)」となっています。

しくじりポイント

- 「安全」という絶対的土台の軽視

レジャー産業において最も重要視されるべき「安全管理」を、コストや手間の削減のために怠ったことが、企業の息の根を止める最大の原因となりました。 - 成功体験による「慣れ」の恐怖

万博以来の長い歴史の中で、「今まで大丈夫だったから」という慢心が組織全体に蔓延し、危機意識が麻痺してしまったこと。 - 事故後の危機管理(ガバナンス)の欠如

不適切な保守点検が発覚した際、誠実な説明と徹底した構造改革を迅速に行えなかったことが、消費者の完全な離反を招きました。

玉手山遊園地:西日本最古の「山の楽園」が辿った静かな終焉

大阪府柏原市に存在し、西日本最古の遊園地として親しまれた「玉手山(たまてやま)遊園地」。

近鉄沿線のレジャー施設として、華やかさよりも「山を活かした素朴な楽しさ」を大切にしていた名門の軌跡をまとめました。

1. 黎明期:1908年、日本最古級の遊園地として誕生

- 1908年(明治41年):河南鉄道(現在の近畿日本鉄道の前身)によって開園しました。

- 歴史的価値:西日本で最も古く、日本全体で見ても宝塚ファミリーランド(1911年開園)よりも早い、遊園地の先駆け的存在でした。

- 地形を活かした設計:玉手山古墳群がある丘陵地に位置し、自然の傾斜を活かした「山登り」のような楽しみがある独特のレジャー施設としてスタートしました。

2. 全盛期:近鉄沿線の「庶民の憩いの場」

- 1950年代〜70年代:近畿日本鉄道の直営として、柏原市周辺の住民だけでなく、大阪市内からも多くの家族連れが訪れました。

- 素朴なアトラクション:巨大な飛行塔やサイクルモノレール、アスレチックなどが設置され、「絶叫」よりも「自然の中での遊び」を重視するスタイルが定着。

- 遠足の聖地:大阪府内の幼稚園や小学校の遠足先として定番化し、数え切れないほどの子どもたちがこの山の階段を駆け上がりました。

3. 暗転:少子化と「USJ」という時代の壁

- 1990年代:レジャーの多様化が進み、最新技術を駆使したアトラクションを備えたテーマパークが台頭。

設備の老朽化が進んだ玉手山遊園地は、相対的に「古臭さ」を拭えなくなりました。 - 入場者数の激減:2001年にUSJが開業したことも決定打となり、リピーターの確保が困難に。

少子化によって、かつての収益源だった学校団体の利用も減少しました。 - 赤字の常態化:近鉄グループ全体の事業再編の中で、採算の取れない老舗施設の維持が大きな課題となりました。

4. 終焉:1998年、90年の歴史に幕

- 1998年5月31日:開園からちょうど90年。

惜しまれながらも営業を終了し、閉園しました。 - 破綻ではなく「営業終了」:負債による倒産(破綻)ではなく、親会社である近鉄の経営判断による「撤退」という形でした。

- 現在:閉園後、跡地は柏原市へ譲渡され、現在は「柏原市立玉手山公園」として整備されています。

当時の飛行塔の土台などが一部残されており、市民の憩いの場として引き継がれています。

柏原市立玉手山公園(ふれあいパーク)

〒582-0028 大阪府柏原市玉手町7−1

しくじりポイント

- 「ハードウェア」のアップデート不足

山地という立地上、新しい大型アトラクションの導入が物理的・コスト的に難しく、時代の変化に取り残されてしまったこと。 - ターゲットの狭小化

「子ども向けの素朴な遊び」に特化しすぎたため、若者や大人を惹きつけるブランド価値(デートスポット化など)を構築できなかったこと。 - 利便性の限界

急勾配の階段や坂道が多い構造が、高齢者やベビーカー利用者といった現代のファミリー層のニーズと乖離していったこと。

三日月百子(ミカヅキモモコ):300円ショップの「可愛さ」を極めた企業の興亡

大阪市中央区に本社を置いていた「三日月百子(ミカヅキモモコ)」は、300円均一ショップ(300円ショップ)の草分け的存在として、特に女性客から絶大な支持を得ていました。

「女の子がキラキラできる場所」をコンセプトに全国展開。

しかし、レッドオーシャン化する業界と激化する価格競争のなか、2021年に経営破綻の道をだどりました。

1. 黎明期:1999年、大阪から始まった「300円の魔法」

- 1999年(創業):大阪市西区で株式会社三日月百子を設立しました。

- ターゲットの絞り込み:100円ショップが全盛の中、「100円では買えないクオリティの可愛さ」を追求。

- ブランドの世界観:ピンクを基調とした内装と、アクセサリーや生活雑貨を中心としたラインナップで、10代〜30代の女性にターゲットを特化しました。

2. 全盛期:全国展開と「ミカヅキモモコ」ブランドの確立

- 2000年代〜2010年代:関西圏から全国のショッピングモールへと急速に出店を拡大。

- 独自の仕入れ術:メーカーの在庫品を格安で買い取る「アウトレット仕入れ」と自社企画商品を組み合わせ、常に「掘り出し物がある」状態を作り出しました。

- ピーク時:全国で約100店舗を展開し、300円ショップ市場において確固たる地位を築きました。

3. 暗転:競合の激化と「物流・仕入れ」の限界

- 2010年代後半:ダイソーが展開する「Threeppy(スリーピー)」や、強力なブランド力を持つ「3COINS(スリーコインズ)」との競合が激化。

- コストの増大:海外生産コストの上昇や人件費の高騰により、300円という均一価格を維持することが年々難しくなっていきました。

- 商品力の下落:アウトレット仕入れに頼っていた部分が、競合他社の台頭により「良い商品の奪い合い」になり、かつての「掘り出し物感」が薄れてしまいました。

4. 終焉:2021年、コロナ禍がとどめを刺した自己破産

- 2021年2月8日:大阪地裁へ自己破産を申請しました。

- コロナ禍の影響:緊急事態宣言に伴うショッピングモールの休業や外出自粛により、主要顧客である女性層の来店が激減し、資金繰りが限界に達しました。

- 負債総額:約12億7,500万円。

- 現在:破産申請後、一部の店舗や事業は株式会社Shoichiへ譲渡。

「ミカヅキモモコ」のブランド名は生き残っていますが、株式会社三日月百子としての歴史はここで途絶えました。

しくじりポイント

- 「均一価格」という呪縛

300円という固定価格が、原材料費や物流費の高騰を吸収する柔軟性を奪い、利益率を慢性的に圧迫したこと。 - 大手資本の参入に対する差別化不足

「可愛い」という感性価値において、圧倒的な資本力を持つ3COINSなどの競合に、商品開発スピードや店舗体験で差をつけられてしまったこと。 - 販売チャネルの単一性

ショッピングモールの実店舗に集客を依存しすぎていたため、コロナ禍のような「物理的な移動制限」が起きた際に、代替の収益源(EC等)が機能しなかったこと。

【懐かしのCM】企業と共にあの歌声がテレビから消えた日

テレビをつければ流れていた、親しみやすいメロディ。

しかし、その歌声の裏側では、企業の存続を揺るがす巨大な波が押し寄せていました。

松本引越センター:ゾウのマークの栄光と瓦解

まずは、ゾウのマークと可愛らしい子役のフレーズで全国にその名を知らしめた、引越し業界の風雲児の物語です。

1. 黎明期:大阪・大東市から始まった「引越専門」の挑戦

- 1961年(創業):大阪府大東市で「松本運送株式会社」として創業。

その後は四条畷市に本社を移し、当時は運送業のついでに行われることが多かった「引越し」を、専業として展開し始めました。 - 1970年代:社名を「松本引越センター」とし、本格的に多店舗展開を開始。

- 業界のパイオニア:日本で初めて「引越専用」の車両や梱包資材を導入するなど、現代の引越しサービスの基礎を築き上げました。

2. 全盛期:「…でもゾウさんの方がもっと好きです!」のCMで全国区へ

- 1980年代〜90年代:女の子が電話口で「キリンさんが好きです、でもゾウさんのほうがもっと好きです!」と言うCMが社会現象に。

- 圧倒的な知名度:ゾウのマークのトラックは街の至る所で見られ、引越し件数で業界トップクラスに君臨しました。

- 多角化への野心:引越し付帯サービスや、不動産関連事業など、住まいに関わるトータルサービスへと事業を拡大しました。

3. 暗転:不祥事の発覚と「信頼」の崩壊

- 不明な金の流れ:2001年、オーナー一族が当社の手形を乱発する事件が発覚し、信用不安を招きます。

その後、売り上げは回復。

しかし2007年9月、当時社長が本社内で首つり自殺。

翌10月に、創業者である会長が6億円を超える個人名義の手形を取締役会の了承を得ることなく発行していたことが発覚し会長職を辞任。

このことにより、信用が失墜しました。 - 消費者の失望:度重なる不祥事や事件で、クリーンで親しみやすいCMイメージとのギャップに、消費者は激しい拒絶反応を示し、受注が急減しました。

- 資金繰りの悪化:メインバンクからの支援が打ち切られ、急速に経営の余裕を失っていきました。

4. 終焉:2008年、47年の歴史に幕

- 2008年9月:大阪地裁へ民事再生法の適用を申請しました。

負債総額は50億9500万円。 - 再生断念と破産:イメージダウンしたブランドを引き継ぐ企業は現れず、スポンサー選定は難航し、最終的には再生を断念。

同年10月に破産手続きへと移行しました。 - 現在:商標権などは他社へ譲渡されました。

現在は株式会社まつもととして新会社を設立して「New松本引越センター」の名称で遺品整理を主軸とした事業を行っていますが、大阪・四条畷に本拠を置いたオリジナルの法人は消滅しました。

しくじりポイント

- トップのコンプライアンス意識の欠如

どんなにCMでクリーンなイメージを築いても、経営トップの不透明な交友関係や不祥事一つで、数十年の努力が数日で無に帰すこと。 - ブランドイメージへの「過信」

有名であることに甘え、組織内部の監査機能やコーポレートガバナンス(企業統治)の強化を怠ったこと。 - 危機管理の失敗

問題発覚後の初動対応で、社会に対する誠実な説明責任を果たせず、スポンサー企業の離反を招いたこと。

株式会社ニノミヤ:日本橋の顔が消えた日

「♪ニ、ニ、ニノミヤ~」という軽快なメロディ。

大阪・日本橋(でんでんタウン)の象徴であり、かつては家電量販店界の雄であった「株式会社ニノミヤ」の軌跡をたどります。

1. 黎明期:日本橋の発展とともに歩んだ「二宮無線」

- 1945年(創業):終戦直後、大阪・日本橋で「二宮無線電気商会」として産声を上げました。

- でんでんタウンの主役:高度経済成長期とともに、日本橋を代表する家電量販店へと成長。

1958年に「株式会社ニノミヤムセン」に商号変更しました。 - 専門性の高さ:単なる家電販売だけでなく、アマチュア無線やオーディオ、パソコンなど、マニアックな層も満足させる「専門店の集合体」として独自の地位を築きました。

2. 全盛期:多角化と「ホビー・Mac」への特化

- 1980年代〜90年代:パソコンブームに乗り、Macintosh専門店「Mac's Club」を展開。

Apple製品に強い店としてのブランドを確立しました。 - ホビー事業の成功:プラモデルや鉄道模型を扱う「ホビックス(Hobix)」など、家電の枠を超えたホビー分野でも圧倒的な支持を得ました。

- CMの浸透:関西ローカルでの積極的なテレビ・ラジオ広告により、その知名度は不動のものとなりました。

3. 暗転:郊外型「メガ量販店」の波と経営の硬直化

- 2000年代前半:ヨドバシカメラやビックカメラといった「駅前巨大店舗」が大阪に上陸。

さらに、ヤマダ電機などの郊外型チェーンとの激しい価格競争に巻き込まれました。 - 日本橋の地盤沈下:買い物客の流れが日本橋から梅田や難波の駅前へとシフト。

日本橋に拠点を集中させていたことが、裏目に出る結果となりました。 - 事業再編の遅れ:不採算店舗の整理を進めるも、巨大資本による物量作戦の前になす術なく、売上は右肩下がりとなりました。

4. 終焉:2007年、60年以上の歴史に幕

- 2005年:経営悪化により、自主再建を断念。

大部分の店舗の閉鎖やミドリ電化や上新電機などに譲渡する大幅な縮小を行いました。 - 2007年6月:最後まで営業を続けていた店舗も閉鎖し、廃業。

同年7月に特別清算を申請し、事実上の倒産となりました。 - 現在:日本橋の本社跡地や店舗跡地は別のビルになっていますが、今でもでんでんタウンを歩くと、あのCMソングを懐かしむ声が聞かれます。

しくじりポイント

- 「特定の場所(日本橋)」への過度な依存

拠点を集中させすぎたため、街全体の集客力が低下した際に、リスクを分散できず共倒れになってしまったこと。 - 巨大資本の参入に対する戦略ミス

価格と品揃えで圧倒する「メガ量販店」に対し、専門店としての強み(知識やサービス)を収益に結びつける新しいビジネスモデルを構築できなかったこと。 - デジタル・ネットシフトへの対応遅れ

店舗での対面販売にこだわりすぎたあまり、2000年代以降のECサイト台頭や価格比較サイトによる透明化への対応が後手に回ったこと。

パルナス製菓:モスクワの味と「哀愁のメロディ」が刻んだ記憶

トリを飾るのは、大阪人のDNAに刻まれた「哀愁のメロディ」の主役、パルナス製菓です。

日曜日の朝、テレビから流れるあの暗く切ない歌声と、白黒の不思議なアニメーションは、関西の子どもたちに強烈な印象を残しました。

1. 黎明期:戦後大阪に現れた「ロシア菓子の灯」

- 1947年(創業):古角(こかど)松夫氏が大阪で創業。

「パルナス」の名はギリシャ神話の聖山に由来します。 - ソ連との交流:1950年代からソ連(現在のロシア)の菓子職人と交流を深め、日本では珍しかった「ロシア風ケーキ」や「ピロシキ」を看板商品に据えました。

- モスクワの味:本場の技術を取り入れた本格的な味わいは、甘いものが貴重だった時代、大阪の人々に驚きと喜びを与えました。

2. 全盛期:日曜朝の顔、「パルナス、パルナス♪」の熱狂

- 1960年代〜80年代:関西テレビの『リボンの騎士』や『ムーミン』などの枠で放送された1分間の長尺CMが社会現象に。

中村メイコさんの歌声と「パルナ〜ス、パルナ〜ス♪」というフレーズは、知らない者がいないほど浸透しました。 - 巨大チェーンへ:大阪を中心に近畿地方に積極出店します。

ピーク時には、従業員500人あまり、直営・フランチャイズ合わせて約280店舗を展開。

ケーキ、喫茶、パルピロ(ピロシキ)を武器に、関西の洋菓子界の頂点に立ちました。 - パルナス・ピロシキ:独特の味付けのピロシキは、甘いケーキに並ぶ「もう一つの顔」として絶大な人気を博しました。

3. 暗転:大手メーカーとの競争と「手作り」の限界

- 1990年代:コンビニスイーツの台頭や、シャトレーゼのような低価格量販メーカーの進出により、中堅の路面店型洋菓子店は苦境に立たされました。

- ライフスタイルの変化:消費者の好みが「素朴なロシア菓子」から、より洗練されたフランス菓子やイタリアンスイーツへと多様化。

- 老朽化と継承問題:創業者の高齢化とともに、巨大な工場と店舗網を維持するコストが経営を圧迫し始めました。

4. 終焉:2002年、負債なき「自主清算」というプライド

- 事業の縮小:1990年代に入り、価格と競争が激化する中、黒字と無借金経営を続けながら事業を縮小していきました。

1998年には工場も閉鎖しています。 - 完全閉店:200年9月には、最後の直営店「パルナスブッフェ曽根店」を閉店して事業を終了しました。

- 2002年3月:多くのファンに惜しまれながら、パルナス製菓は解散。

- 潔い幕引き:倒産(破綻)ではなく、資産に余裕があるうちに会社を畳む「自主清算」を選びました。

- 現在:会社はなくなりましたが、元社員がその味を受け継いだ「モンパルナス(豊中市)」などで、今もパルナスのピロシキを味わうことができます。

しくじりポイントのまとめ

- 「専門性」が「特殊性」に変わったこと

「ロシア菓子」という独自の強みが、食の多様化が進む中で、新しいトレンドに対応しづらい制約になってしまったこと。 - CMイメージの固定化

あの強烈なCMがブランドを確立した一方で、若年層に向けた新しいイメージ戦略への転換を難しくした側面があります。 - 販路の固定化

百貨店や駅前路面店に依存していたため、2000年代以降の主要戦場となったコンビニやショッピングモールへの進出が遅れたこと。

モンパルナス

1974年に本家「パルナス製菓」から独立開業したのが「モンパルナス」で、パルナスの味を引き継いでいます。

住所:〒561-0832 大阪府豊中市庄内西町2丁目15−8 グランツ豊中 1F

【まとめ】大阪のしくじり企業(倒産・経営破綻・消滅)20選

今回取り上げた今はなき企業をまとめました。

| 社名・店名・施設名 | 業種・業態 | 創業年 | 廃業年 | |

| 1 | マイカル | スーパー・小売 | 1963年 | 2011年 |

| 2 | そごう | 百貨店 | 1830年 | 2009年 |

| 3 | 大阪三越 | 百貨店 | 1673年 | 2005年 |

| 4 | ショッピングセンター池忠 | 地域密着型スーパー | 1951年 | 2010年 |

| 5 | 三洋電機 | 総合家電メーカー | 1947年 | 2011年 |

| 6 | オンキヨー | オーディオ機器製造 | 1946年 | 2022年 |

| 7 | 船井電機 | 家電製造(AV機器) | 1951年 | 2024年 |

| 8 | フーセンウサギ | 子供服製造・販売 | 1921年 | 2013年 |

| 9 | シルバーオックス | アパレル(肌着・靴下) | 1941年 | 2009年 |

| 10 | 大阪書籍 | 教科書・出版 | 1909年 | 2008年 |

| 11 | くいだおれ | 総合食堂・飲食 | 1949年 | 2008年 |

| 12 | 船場吉兆 | 高級料亭・飲食 | 1991年 | 2008年 |

| 13 | バーガーシティ | ハンバーガーチェーン | 1980年初頭 | 1998年 |

| 14 | フェスティバルゲート | 都市型遊園地 | 1997年 | 2009年 |

| 15 | エキスポランド | 遊園地 | 1970年 | 2009年 |

| 16 | 玉手山遊園地 | 遊園地 | 1908年 | 1998年 |

| 17 | 三日月百子 | 雑貨販売(300円均一) | 1999年 | 2021年 |

| 18 | 松本引越センター | 引越輸送サービス | 1961年 | 2008年 |

| 19 | 株式会社ニノミヤ | 家電量販店 | 1945年 | 2007年 |

| 20 | パルナス製菓 | 洋菓子製造・販売 | 1947年 | 2002年 |